Bienvenue sur le portail des membres de l'Académie de Montauban

Cet espace est dédié spécifiquement aux membres de l'Académie, qu'ils soient académiciens, associés, correspondants ou honoraires.

Il contient en page d'accueil des informations sur les activités de l'Académie et ses projets. Cette page permet aux membres qui sont des acteurs de la vie culturelle de Montauban et du département de faire connaître à leurs confrères certaines activités : conférences, expositions, publications, concerts.... susceptibles de les intéresser.

Elle permet aussi d'accéder directement à des pages particulières : les derniers numéros de notre lettre électronique, nos statuts ou un rappel chronologique de l'évolution de l'Académie au fil des années.

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Mars - Avril 2025 N°84

Sommaire

1. Le mot du Président

2. La séance publique du 3 mars 2025

3. Réception de Jean-Paul DEKISS :

4. Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°51

5. La séance publique du 7 avril 2025

6- Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°52

7. Les publications de l’Académie

1. Le mot du Président

Le mot du Président : Printemps

Nom d’une saison, le mot est devenu symbole de renouveau, voire de renaissance. Nous le trouvons dans l’intitulé de manifestations artistiques, littéraires ou culturelles y compris politiques ! : « printemps des poètes », « printemps des arts », « printemps Arabe », « printemps de Bourges », « printemps de Prague », « printemps républicain ». Il est aussi, avec son cortège d’images évocatrices voire plus explicites, synonyme de saison des amours. De grands peintres comme Arcimboldo, Botticelli, Monet entre autres l’ont magnifiquement illustré. Il évoque également l’effervescence, l’efflorescence, voire les débordements, une certaine joie de vivre, un bonheur inauguré, ou retrouvé.

Si Antonio Vivaldi, Claude Debussy l’ont orchestré, Léo Ferré pour sa part l’a chanté : « Y’a la mer qui s’prend pour Monet/ ou pour Gauguin ou pour Manet/ c’est l’printemps/…Y’a la pluie qu’est passée chez Dior/pour s’payer l’ model soleil d’or/ c’est l’printemps/…. Et des ballots qui n’ont pas vu/ qu’c’était l’printemps…. »

Igor Stravinsky, lui, avait compris que cela méritait un sacre !!!

2. La séance publique du 3 MARS

La séance publique du lundi 3 mars 2025

(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)

Le président ouvre la séance à 17 heures.

Il rappelle que nous fêterons dans quelques jours le 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel : il fait écouter un extrait de Jeux d'eau, œuvre du compositeur, interprété par Ravel lui-même.

Le Secrétaire Général présente ensuite l’actualité culturelle du mois en insistant sur le salon de la philatélie qui se tiendra dans la salle du Marché Gare de Montauban en fin de semaine, et sur l’ouverture de l’exposition, au cœur de la collection Brache-Bonnefoy, à l’Abbaye de Beaulieu en Rouergue.

3. Réception de Jean-Paul DEKISS

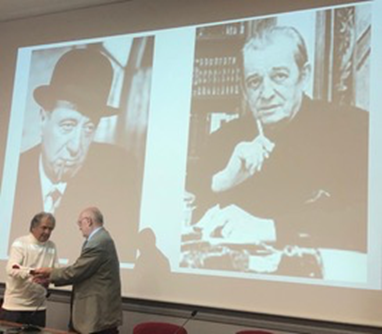

Puis c'est la réception de M. Jean-Paul Dekiss de Nemesker, élu au 10ème fauteuil, celui qu’occupait Paul Duchein . Il est parrainé par Mireille Courdeau et Christian Stierlé.

Mireille Courdeau le présente : cinéaste de formation, c’est un réalisateur, un écrivain, un acteur de la culture, qui a le secret d’une solidarité engagée.

Il a créé en 2014 une ferme des lettres à l’Honor de Cos. « Honnête homme du XXIe siècle », il n’a rencontré les lettres et la poésie qu’assez tardivement, à la sortie de son lycée de Versailles. Autodidacte, il a découvert le cinéma aux Armées. Il devient scénariste puis réalisateur et producteur de nombreux films, dont 6 longs-métrages. Il est plusieurs fois sélectionné dans des festivals internationaux. Cependant, ainsi que l'explique Mireille Courdeau, « Votre détestation des médiocrités, des ambitions va vous faire quitter le cinéma ». Fruits de ses rencontres avec des œuvres et des auteurs (Jules Verne, Julien Gracq, Régis Debray, Michel Serres…) ses publications sont nombreuses. En 1995, il obtient l'accord de Gilles de Robien, alors maire d'Amiens, pour la création et l'ouverture au public de la Maison Jules Verne dans cette ville. Il la dirige de 2007 à 2011 et il y reçoit plus de150 écrivains et artistes.

« A la ferme des lettres de l’Honor de Cos, vous l’internationaliste vous vous enracinez dans un territoire », affirme M. Courdeau. Libre de corps et d’esprit, J.P. Dekiss est un militant du paradis sur terre : « c’est le fil rouge de votre vie » : fervent du rêve et du progrès, et de l’enchantement de la langue française.

Jean-Paul Dekiss prend alors la parole pour faire l’éloge de Paul Duchein, qui a tenu une place importante dans le paysage culturel montalbanais.

Il se lance en 1968 dans la fabrication de ses premières images, dans lesquelles le rêve et l’imagination tiennent une place primordiale. Il a réalisé autour de 1500 « boîtes» . [ Paul Duchein ne se définissait pas comme un artiste mais comme un « fabricateur »].

Une exposition au Musée Ingres en 2011 fit connaître une partie de son œuvre au grand public, avant que sa « Chaise de Mme Gonse » ne marque l’entrée nord de Montauban. Ce « passeur » fut un des plus grands collectionneurs d’art d’Occitanie.

Il n’a pas pour autant délaissé la pharmacie : rédacteur en chef de la Revue des Pharmaciens, il a longtemps présidé leur syndicat départemental.

Jean Paul Dekiss a décidé de consacrer sa conférence à Julien Gracq, né Louis Poirier, qu’il a rencontré plusieurs fois entre 1999 et sa mort en 2007 : Julien, comme Sorel, et Gracq par référence aux Gracques, deux frères tribuns de la plèbe dans la Rome républicaine. Tout en apportant de précieux renseignements biographiques, cette communication est centrée sur la première partie de l’œuvre d’un des plus grands écrivains de langue française du XXe siècle, du Château d’Argol au Rivage des Syrtes, ouvrage qui obtint le Prix Goncourt 1951, que Gracq refusa pour dénoncer les compromissions commerciales du monde littéraire.

Le conférencier lit de nombreuses citations qui mettent longuement en relief sobriété et force poétique du style. Le texte de cette communication sera publié dans le Recueil de l'Académie, où le lecteur aura tout loisir de savourer les richesses dont un résumé ne peut donner l'idée.

Le président remet au nouvel académicien, comme il est de tradition, la médaille de l'Académie, avant de lever la séance à 18 h 30.

4. CFM Radio Les Rendez-vous de l’Académie N° 51

L’émission était consacrée à Maurice Ravel à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance.

La fortune du mot composer

5. La séance publique du 7 AVRIL

(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)

Le Président ouvre la séance à 17 heures. Il passe la parole au secrétaire général adjoint qui présente les évènements culturels à venir à Montauban et dans le département.

Il appelle l’attention sur le 4e salon du livre, le 27 avril 2025, à Montauban, et sur la semaine du cinéma espagnol annoncée au cinéma Le Paris.

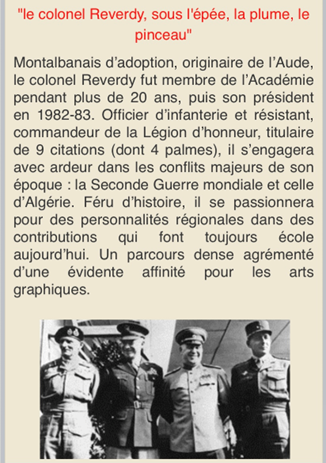

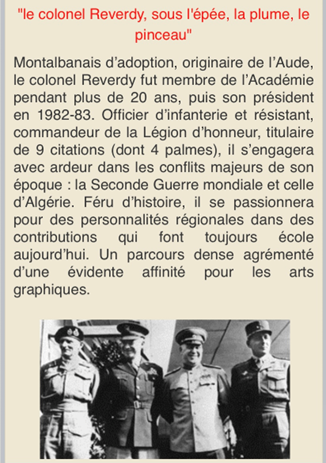

Puis la parole est donnée au conférencier, M Arnaud Bezard-Falgas, qui nous parle de son grand-père, le colonel Reverdy, « sous l’épée, la plume et le pinceau », militaire, historien, artiste.

Il sollicite donc l’indulgence de l’auditoire devant le risque de « transports partiaux » de sa part.

Né à Gruissan dans l’Aude d’un père conservateur des hypothèques et souvent muté, scolarité à Saint Théodard puis à Sorrèze, le futur colonel Reverdy est une forte personnalité. Il siégea plus de vingt ans au fauteuil n°15 de notre Académie, où il fut élu en 1975 et qu’il présida en 1982 et 1983.

Il garda beaucoup d’activités à sa retraite, écrivit ses mémoires quatre ans avant sa mort, à Montauban, en 1996.

Il s’intéressa notamment à la généalogie familiale, puis à l’histoire et rédigea des biographies de gens célèbres : Hippolyte de Guibert, Alfonse Jourdain, Jean Daniel Dumas et ses exploits au Canada, les Malartic, Olympe de Gouges bien sûr… Ayant du goût pour l’histoire et le roman historique, il en composa trois.

Mais c’est aussi un artiste qui s'essaie à l’aquarelle et au dessin à la plume avec un résultat plus qu’honorable, comme en témoignent les illustrations projetées au cours de la conférence.

Mais l’essentiel de cette causerie concerne la carrière militaire d'Yvan Reverdy qui s’engage à 19 ans : se succèdent l’occupation de la Ruhr, Saint Maixent d’où il sort sous-lieutenant, l’Algérie, puis la campagne de France, des combats de forte intensité, blessé et fait prisonnier sur la colline inspirée de Sion, chère à Barrès.

Libéré pour raison sanitaire, il rejoint l’état-major de Montauban en 1941. Il participe immédiatement à un travail de camouflage de matériel militaire à l’ORA - organisation de résistance de l’armée.

Arrêté, interrogé au Fort Montluc à Lyon, il a la chance d’être relâché. Il reprend ses activités dans la résistance puis dans l’Armée de la Libération, qui le conduisent à exercer un commandement dans la bataille du Médoc, et à la libération d' une des « poches » allemandes de l’Atlantique.

Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire en Allemagne puis au Maroc. De nombreuses distinctions sont venues reconnaître la qualité de ses services. Il prend sa retraite à Montauban où il développe dans le monde de la culture les nombreuses activités évoquées plus haut : « sous l’épée, la plume et le pinceau ».

Ce récit empreint de piété filiale et fort plaisamment illustré de documents familiaux a passionné une assistance nombreuse qui tenait à rendre hommage tant au président de l’Académie qu’il fut en 1982 et 83 qu’au combattant de la France libre.

La séance est levée vers 18h15

6. CFM Radio Les Rendez-vous de l’Académie N° 52

Invité Rosendo Li

L’entretien a permis de découvrir l’itinéraire et la personnalité et les centres d’intérêt de ce plasticien dessinateur sino-péruvien

La fortune du mot : dessin

L’illustre du mois par Anne Lasserre : Félix Bouisset

Le livre du mois : « La nef de Géricault » de Patrick Grainville

Le Poème : l’Etranger de Charles Baudelaire

« Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?

— Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.

— Tes amis ?

— Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.

— Ta patrie ?

— J’ignore sous quelle latitude elle est située.

— La beauté ?

— Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.

— L’or ?

— Je le hais comme vous haïssez Dieu.

— Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?

— J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! »

7. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

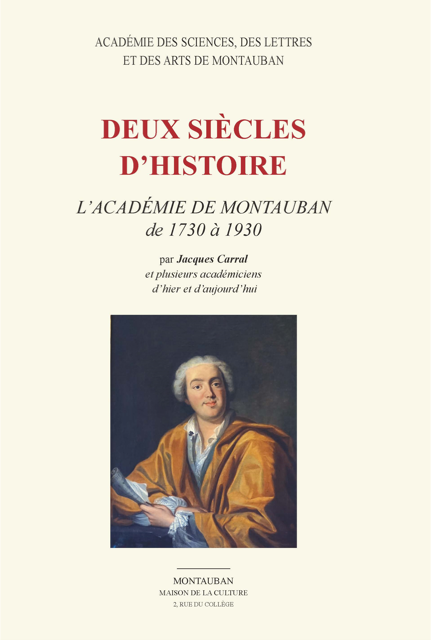

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 €

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de

Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Février 2025

N°83

Sommaire :

1 - Le mot du Président : p. 1-

2 - La séance publique du 3 février 2025 : p. 2-

3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, N°49 : p. 5

4 - La séance publique du 3 mars 2025 :

Réception de Jean-Paul de Kiss : p. 6

5- Les publications de l’Académie : p. 6-7

1. Le mot du Président

Retraite, plusieurs acceptions différentes pour un mot dans les préoccupations actuelles.

En France on part en retraite, alors qu’en Espagne et dans toute l’hispanité on « jubile», car la retraite s’y nomme « jubilacìon » j’ai l’habitude de dire que les mots que nous utilisons parlent de nous….

« Faire retraite », c’est se retirer un moment de la vie sociale et de ses agitations journalières, certains le pratiquent dans un cloitre, d’autres simplement en se mettant « au vert » ou partant en mer, ou encore escaladant quelque sommet.

Il y a en effet différentes manières et différents lieux possibles pour se retourner momentanément sur notre existence, nos manières de vivre, de partager, vers des formes de méditation.

Par contre, « partir en retraite » c’est se retirer des « actifs officiels », parfois d’ailleurs pour, dans une nouvelle vie, avec de nouveaux centres d’intérêt, être plus actif….

Mais on bat aussi la retraite ce qui n’est guère glorieux, ce qui nous remet en mémoire la Bérézina et la retraite de Russie, la fin de l’épopée napoléonienne fût une mise en retrait par les anglais à Sainte Hélène…

Restons positifs et festifs avec une belle retraite aux flambeaux qui elle est jubilatoire…

Mais quelle que soit la forme, il s’agit toujours de retrait, d’interruption, comme une fin programmée. Voila pourquoi j’apprécie ce mot de jubilation car il sous-entend une dimension heureuse, rayonnante…

Cela peut sembler contradictoire… Si contradiction il devait y avoir, Voltaire dans son « Epitre à Horace » la transcende gaiement « Je cherchais la retraite. On disait que l’ennui / de ce repos trompeur est l’insipide frère./ Oui la retraite pèse à qui ne sait rien faire ;/ mais l’esprit qui s’occupe y goute un vrai bonheur ».. autrement dit : une jubilation…

2. La séance publique du 3 février

Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier

Le Président ouvre la séance à 17 heures. Après quelques mots de bienvenue et le rappel succinct par le secrétaire général de l’agenda culturel à Montauban, Madame Martine De Grande, membre associé, présente sa conférence sur « L'orientalisme français dans l’art au XIXe siècle »

L’orientalisme, précise la conférencière, désigne « un climat qui va se propager à travers tous les arts et se développer dans tous les mouvements artistiques, le principal étant le romantisme », ce courant artistique et littéraire étant inspiré par l’orient (recouvrant les rives orientales de la Méditerranée et l’Afrique du Nord)

On trouve ses origines lointaines dans l’alliance franco-turque de 1536, les « turqueries » des XVII et XVIIIe siècles, la mode des divans et des sofas. Pensons aussi aux Lettres Persanes de Montesquieu.

En 1704, Antoine Galland traduit et diffuse les Contes des Mille et Une Nuits .

Au XIXe siècle, l’esthétique orientaliste devient source d’inspiration pour les peintres, les musiciens, les écrivains et les architectes.

Quatre évènements majeurs favorisent cet essor de l’orientalisme :

- La campagne d’Egypte

- La guerre d’indépendance grecque

- La conquête de l’Algérie

- L’ouverture du canal de Suez

Y contribue aussi largement la facilité des voyages

La peinture

Le propos de la conférencière est accompagné de la projection de nombreuses œuvres particulièrement bien choisies, les unes très connues (« Le Massacre de Chios », « La Bataille des Pyramides », « La Réception de l’ambassadeur du Siam », « Le Bain turc ») d’autres beaucoup moins. « Là où l’Europe paraît sombre et froide, l’orient est lumineux, chaud et coloré ». Il n’est pas étonnant que de nombreux peintres y trouvent leur inspiration.

On pense tout de suite aux scènes de bataille, aux uniformes rutilants d’Antoine Gros (La Bataille des Pyramides) mais il convient de citer aussi

- Louis François Lejeune, général, plusieurs fois blessé, qui fut directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse

- Le diplomate Dominique Vivant Denon, dessinateur et graveur talentueux

- Et naturellement Delacroix, auteur, avec Le Massacre de Chios (1824), du premier tableau politique de l’histoire de l’art, 110 ans avant Guernica.

- Jean Léon Jérôme et La Réception de l’ambassadeur du Siam (1861)

- Horace Vernet (La Prise de Constantine), qui fut le peintre « officiel » de la conquête de l’Algérie.

Le Hammam alimenta les fantasmes occidentaux, et donna l’occasion de présenter des nus féminins dans une atmosphère particulière (Benjamin Constant et Intérieur de harem au Maroc , Ingres et Le Bain turc , Chassériau et La Toilette d’Esther).

La peinture de genre met en scène la vie quotidienne : Etienne Dinet ( La Balançoire) et Gustave Guillaumet (Les Tisseuses à Bou Saâda)

Eugène Delacroix, qui suivit la Mission Mornay en 1832 au Maroc, d’où il ramena 7 carnets de croquis, reste le plus grand représentant de l’orientalisme.

Les peintres sont aussi frappés par l’immensité du désert : Sahara de Gustave Guillaumet, « le Millet du désert » (1867), Léon Belly et ses Pèlerins allant à La Mecque (1861)

La musique

L’orient a eu une influence sur la musique occidentale. La conférencière cite

- Les Indes Galantes (1735) de Jean-Philippe Rameau, symbole d’une époque d’insouciance raffinée vouée au plaisir et à la galanterie.

- Samson et Dalila (1877) de Camille Saint Saëns.

- Estampes (1903) de Claude Debussy.

La littérature

Le voyage en Orient devient une entreprise à la mode (Chateaubriand en 1811, Lamartine en 1835, Gérard de Nerval, « un fou de génie » en 1851)

Maxime Ducamp, Flaubert, Alexandre Dumas (Le Comte de Monte- Cristo est parcouru par le souvenir desMille et une Nuits ), tous ont aussi embarqué pour l’Orient. Théophile Gautier accompagna l’impératrice Eugénie à l’inauguration du canal de Suez. Pierre Loti, fasciné par la Turquie, y trouve son inspiration.

L’architecture

Dès 1867, les expositions universelles favorisent la concrétisation des attentes grâce aux pavillons orientaux, de plus en plus nombreux. Ils inspirent aux architectes des œuvres qui témoignent d’une créativité étonnante.

Sont cités

- Le Musée Georges Labit à Toulouse (1893)

- La Casamaures, à proximité de Grenoble

- La cathédrale de La Major à Marseille

La fin de l’orientalisme

Les facilités nouvelles de déplacement vont faire décliner l’intérêt pour l’orientalisme. Les artistes se tournent vers un autre Orient, encore inexploré, la Chine et le Japon.

L’orientalisme prendra un autre visage ouvert sur l’abstraction, avec Matisse, Paul Klee et Vassili Kandinski.

L'indépendance de l’Algérie en 1962 et la fermeture de la villa Abd-El-Tif (ouverte en 1907, l'équivalent algérien de la Villa Médicis), sonneront le glas du courant orientaliste qui avait vécu sa plus grande gloire au XIXe siècle.

Un public nombreux applaudit chaleureusement cette conférence lumineuse.

3. Les rendez vous de l’Académie CFM N°49

Alain Daziron, créateur des « journées de Larrazet » était l’invité de cette 49ème émission une occasion pour la fortune du mot d’explorer « journée »… Alain Daziron pour sa part outre l’entretien avait choisi comme lieu le cap Blanc-Nez dans le Pas de Calais…et un regard sur Socrate, Pierre disserta sur le rugby, Anne mit en lumière l’itinéraire de Justin de Selves. Le livre du mois « Trésor caché » de Pascal Quignard. Vous pourrez écouter l’émission en cliquant sur le lien suivant : https://www.cfmradio.fr/alain-daziron

4. La séance publique du 3 mars

C’est Mireille Courdeau vice-présidente qui, au nom de notre Académie, recevra Jean Paul De Kiss au fauteuil 10, qu’occupait Paul Duchein. Après avoir fait l’éloge de son prédécesseur Jean Paul De Kiss qui a mis en valeur les maisons d’écrivains et notamment celle de Jules Verne à Amiens, nous parlera de Julien Gracq qu’il a rencontré à plusieurs reprises dans sa maison de Saint Florent le vieil, proche de Saumur.

5. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 €

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de

Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Janvier 2025

N°82

Sommaire

1 - Le mot du Président : p. 1-2

2 - La séance publique du 6 janvier 2025 : p. 2-5

Philippe Bécade : La découverte de la circulation du sang : quinze siècles d’errances

3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 13 janvier 2025. : p. 6

4 - La séance publique du 3 février 2025 :

Martine de Grande ; L’orientalisme dans l’art du XIX siècle p. 6-7

5 - Les publications de l’Académie : p. 8

1. Le mot du Président

Forain, foraine : par tradition depuis près d’une trentaine d’années, notre Académie organise une sortie dite « foraine » à l'intention de ses membres titulaires et associés, un dimanche de printemps. Cette année, ce sera le 18 mai - nous avons vérifié les dates afin d’éviter la maladresse que j’avais commise l’année dernière en plaçant cette sortie le dimanche de la fête des mères….Choix par omission effectivement peu pertinent…Il peut être intéressant de s’intéresser au terme forain qui nous vient du bas latin : foranus – qui dépasse à l’extérieur, d’où étranger, foran en provençal. Le dictionnaire historique d’Alain Rey précise qu’au XVIIème siècle on parle encore d’une « rue foraine » c’est-à-dire écartée du centre… Puis le mot signifie : qui vient de l’extérieur, peu à peu éliminé au profit d’étranger…Il ne s’emploie plus aujourd’hui qu’au sens de : qui vend sur les foires et les marchés, d’où les fêtes foraines des jours de foire…

2. La séance publique du 6 janvier 2025

(Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)

Le président ouvre la séance en présentant les vœux de l’Académie à l’assistance.

Il rappelle que le lendemain 7 janvier nous serons au 10e anniversaire de l’attentat contre Charlie Hebdo. Il cite la phrase attribuée de manière apocryphe à Voltaire : « je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire » et souligne que la liberté de conscience ne se morcelle pas.

L’assemblée observe à sa demande une minute de silence.

Le secrétaire général donne la liste des réunions culturelles annoncées pour le mois de janvier à Montauban et Verdun/Garonne.

Puis Philippe Bécade présente « la découverte de la circulation du sang : quinze siècles d’errances ».

Si les grandes découvertes médicales sont dues au hasard (la pénicilline) ou à la mise à profit de découvertes dans d’autres secteurs (le microscope), les questions tenant au cœur et au sang tiennent une place à part : organe d’essence divine, à caractère sacré, siège de l’âme, complexité du système cardio-vasculaire alimentent des controverses pouvant être violentes.

Si les grandes découvertes médicales sont dues au hasard (la pénicilline) ou à la mise à profit de découvertes dans d’autres secteurs (le microscope), les questions tenant au cœur et au sang tiennent une place à part : organe d’essence divine, à caractère sacré, siège de l’âme, complexité du système cardio-vasculaire alimentent des controverses pouvant être violentes.

Le conférencier brosse une anatomie rapide du système cardio-vasculaire et souligne deux paramètres essentiels pour la circulation du sang, le calibre des vaisseaux et la viscosité du sang. Ce système assure des échanges essentiels à la vie. Il n’a été connu qu’après vingt siècles de tâtonnements.

Philippe Bécade analyse les erreurs d’Hippocrate, d’Aristote et de Galien, : le dernier, plus grand médecin de l’Antiquité, a fait autorité pendant quatorze siècles.

Son œuvre a été traduite en arabe à Bagdad entre le 8e et le 12e siècles et se diffuse en Andalousie, à Constantinople, dans des monastères italiens : le monde arabe et persan (avec Avicenne) adopte la médecine galénique.

Ces publications sont traduites par Gérard de Crémone à Tolède et Arnaud de Villeneuve à Montpellier (qui accueille les médecins juifs expulsés d’Espagne).

La renaissance affine la recherche dans le domaine de la circulation, l’anatomie étant en l’occurrence associée à l’esthétique (Michel Ange, Léonard de Vinci et l’Homme de Vitruve).

Surtout c’est l’époque où trois grand savants en viennent à contredire Galien :

- André Vesale (Andrea Van Vesel), le plus grand anatomiste de tous les temps, fournit la description précise et exacte de l’anatomie cardiaque. Il sera poursuivi par l’Inquisition.

- Miguel Serveto (Michel Servet), poursuivi à la fois par les catholiques et les protestants, sera brûlé vif le 27 octobre 1553, avec ses livres, pour hérésie (arianisme).

- Et un élève de Vesale, Réaldo Colombo

Cet épisode donne l’occasion au conférencier de riches digressions sur la pratique des autodafés, de livres jugés dangereux, fléaux des dictatures, de Platon bannissant les poètes de la République idéale au régime Pinochet mettant en1981 le Don Quijote à l’index.

On arrive à une compréhension globale du système circulatoire avec William Harvey qui met fin, en 1628, à 15 siècles de dogme galéniste : le cœur est le point de départ et d’arrivée des vaisseaux. A partir de là, tout devient clair et la circulation « n’est plus qu’une affaire de plombier » : le cœur est une pompe qui envoie un liquide dans un circuit fermé.

Harvey n’en est pas moins dénoncé comme charlatan par les maîtres de la Sorbonne, Gui Patin et Riolan. Il est en revanche soutenu par Descartes, Malebranche puis Boileau. L’intervention de Louis XIV sera décisive.

Dans ce contexte, Molière dans Le Malade imaginaire ridiculise le doyen de la Faculté de Paris.

Découverte à Berlin en 1924 : un manuscrit de Ibn Al Mafis (né en 1213), le plus grand physiologiste du Moyen Age, dont un passage passé longtemps inaperçu apporte la même description que Harvey. Or l’un et l’autre ont travaillé à Padoue et l’école de Padoue connaissait les travaux d’Ibn Al Mafis.

Alors de quel côté de la Méditerranée le schéma de la circulation sanguine a-t-il été dessiné avec exactitude ? Cela n’aurait aucune importance pour qui entend André Siegfried pour lequel la Méditerranée est le seul continent liquide.

Plus récemment Claude Bernard mit en lumière le rôle des nerfs vasomoteurs : ceux-ci s’ajoutent au cœur, aux artères et aux veines, aux capillaires et au sang pour composer le système circulatoire.

Parallèlement la question de la viscosité du sang a provoqué l’apparition d’une nouvelle discipline, l’hémodynamique.

En définitive un système remarquablement compliqué, dont un des dérèglement les plus connus est l’hypertension artérielle (HTA) désigné par les Américains comme un « serial killer ».

En conclusion, nous dit le conférencier, la découverte des mécanismes de la circulation sanguine n’est pas venue d’un éclair qui éblouit, elle est issue d’un voile qui se déchire lentement. A l’infiniment grand et à l’infiniment petit ils ont ajouté l’infiniment complexe.

De la salle conquise par cette conférence magistrale viennent alors une série de questions qui prolongent le débat.

3. CFM - Les rendez vous de l’Académie , émission n° 48 du 13 janvier 2025

Le bouquiniste « bolégayre » Maurice Baux était l’invité de cette émission qui, au cours de l’entretien et des questions, nous fit partager son amour des livres et leur importance dans son itinéraire d’éducation populaire.

La fortune du mot explora les richesses du mot remuer, bouléguer en occitan. Maurice Baux avait choisi aussi de nous parler de Notre Dame des Grâces, un de ses lieux préférés.

Pierre Gauthier insista sur la richesse de l’offre culturelle à Montauban et d’autres communes du département.

Anne Lasserre nous remit en mémoire les avancées sociétales mises en œuvre par l’illustre Charles de Broca, élu à l'Académie en 1864 et qui en fut le président en 1867.

Le livre du mois était Bristol de Jean Echenoz

Maurice Petit, pour sa part, avait choisi de lire un superbe passage d’Alberto Manguel extrait de son Histoire de la lecture.

4. La séance publique du 3 février2025

Martine de Grande, membre associé, présentera « L’orientalisme dans l’art du XIXème siècle » : De la campagne d’Egypte suivie de la guerre d’Indépendance de la Grèce, l’expansion du colonialisme et le lent effondrement de l’empire Ottoman feront naître l’Orientalisme artistique à travers la peinture, la littérature, la musique et l’architecture, jusqu’à son épanouissement. Une formidable source d’imagination et d’inspiration….

Fêter semble un impératif de circonstances. Cependant, dans un monde à la fois surpris et marqué par des successions d’événements multiples, variés voire impensables, avons-nous encore le cœur à fêter ? Il ne serait peut-être pas futile de se poser la question : « que fêter et comment » ? Même la fin des plus de quarante ans de la dictature syrienne, par les incertitudes qu’elle ouvre, n’engage guère à la fête. Par ailleurs les aléas climatiques et les ravages provoqués notamment dans le Pas de Calais puis en Espagne, notre très proche voisine, ne peuvent nous laisser indifférents. Ils ont d'ailleurs suscité des élans de solidarité qui ont de quoi nous remettre du baume au cœur : les humains sont capables de dépasser des résidus de nombrilisme et de s'ouvrir aux autres - ce que rappelait Montaigne : « tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ».. Un proverbe serbe ne dit-il pas qu’ « un arbre s’appuie sur les autres arbres, comme l’homme s’appui e sur les autres hommes ».

Alors oui, en marge des rassemblements familiaux habituels, n'oublions pas ceux que la solitude enferme et fêtons une dimension parfois retrouvée de la fraternité.

5. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de

Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Décembre 2024

N°81

Sommaire

1 - Le mot du Président : p.2

2 - La séance publique du 4 novembre : p. 2-8

- Mireille Courdeau : La symbolique de l’eau autour de trois cartes du Tarot de Marseille : p.3-4

- Alain Visentini : La symbolique de l’eau dans la poésie grecque : p. 4-6

- Anne Lasserre : Au fil de l’eau : symbolique et poétique de l’eau : 6-7

3 - Le colloque inter-académique des 100 ans de l’Académie de Pau-Béarn (avec conférence de Robert d’Artois), 23 novembre 2024. p. 8-9.

4 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 2 décembre. : p. 9

5 - La séance solennelle du 15 décembre : p. 10

6 - Les publications de l’Académie : p. 11

1. Le mot du Président

Fêter semble un impératif de circonstances. Cependant, dans un monde à la fois surpris et marqué par des successions d’événements multiples, variés voire impensables, avons-nous encore le cœur à fêter ? Il ne serait peut-être pas futile de se poser la question : « que fêter et comment » ? Même la fin des plus de quarante ans de la dictature syrienne, par les incertitudes qu’elle ouvre, n’engage guère à la fête. Par ailleurs les aléas climatiques et les ravages provoqués notamment dans le Pas de Calais puis en Espagne, notre très proche voisine, ne peuvent nous laisser indifférents. Ils ont d'ailleurs suscité des élans de solidarité qui ont de quoi nous remettre du baume au cœur : les humains sont capables de dépasser des résidus de nombrilisme et de s'ouvrir aux autres - ce que rappelait Montaigne : « tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ».. Un proverbe serbe ne dit-il pas qu’ « un arbre s’appuie sur les autres arbres, comme l’homme s’appuie sur les autres hommes ».

Alors oui, en marge des rassemblements familiaux habituels, n'oublions pas ceux que la solitude enferme et fêtons une dimension parfois retrouvée de la fraternité.

2. La séance publique du 4 novembre (Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier)

Le président ouvre la séance à 15h30, en évoquant le compositeur Gabriel Fauré, né à Pamiers en 1845 et décédé à Paris un 4 novembre, en 1924 : il y a cent ans aujourd'hui.

Le Secrétaire Général énumère les événements culturels du mois, particulièrement nombreux, marqués avant tout par les « Lettres d’Automne », dont l’animatrice, Agnès Gros, était l'invitée de l’émission mensuelle de l’Académie sur CFM82, enregistrée le matin même (émission diffusée le mardi à 20h et le dimanche à 14h).

Il est rappelé que le nouveau prix Goncourt, Kamel Daoud, est venu à Montauban à plusieurs reprises, invité par les « Lettres d’Automne ».

Dans cette actualité il faut signaler aussi les journées Manuel Azaña, dont M Bruno Vargas assure maintenant la présidence, remplaçant notre collègue JP Amalric, fondateur de ces journées.

Le Secrétaire Général rappelle ensuite les activités de l’UTAM, de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, des Amis du Musée Ingres, du Groupe d’Histoire de Verdun-sur-Garonne, de la SMERP et de la Compagnie des Ecrivains.

Le Président signale enfin qu’un verre de l’amitié sera offert à la fin de notre séance solennelle, le dimanche 15 décembre au Théâtre Olympe de Gouges.

Mireille Courdeau présente la première des trois communications consacrées à la symbolique de l’eau. Ces trois communications, brillantes, ont été particulièrement appréciées par un public nombreux.

2.1. La symbolique de l’eau autour de trois cartes du jeu de Tarot de Marseille.

Le Tarot, indique d’abord la conférencière, est une « langue composée de 78 lettres, qui sont des cartes colorées » : c’est une « grammaire personnelle, et pourtant universelle, qui permet d’imaginer de multiples interprétations pour ces messages hermétiques ».

Elle centrera son propos sur trois cartes, arcanes majeurs du Tarot de Marseille : la Tempérance, l’Etoile et la Lune : toutes trois traitent de l’eau, non pas en tant que matière mais comme symbole à déchiffrer...

L’eau ne peut être ramenée à une formule chimique, elle est un bien commun, « enfin de moins en moins », bien commun et enjeu financier. « L’Homme vénère l’eau dépositaire de ses croyances, de ses espérances, de ses joies, de ses peurs ».

« Sacrée et vénérée parce que nécessaire à la vie, l’eau est symbole de fertilité, d’abondance matérielle et de richesse spirituelle ».

Dans toutes les religions, aspersions, ablutions, immersions sont autant de rituels de purification par l’eau : on pense par exemple aux bains des fidèles dans les eaux du Gange.

Mais comment lire les baignades dans la Seine lors des jeux Olympiques ?

Symbole de vie et en même temps symbole de mort, l’eau fascine et surprend, elle appelle à la rêverie pour Gaston Bachelard.

La conférencière souligne que l’eau porte un triple symbole : de vie, de purification et de régénération.

Le Tarot de Marseille a intéressé de nombreux artistes, d’André Breton à Michel Tournier et Niki de Saint Phalle. Le premières cartes de ce jeu auraient été peintes vers 1450 en Italie. Son iconographie, d’abord d’inspiration chrétienne, s’en affranchit peu à peu sous l’influence des astrologues et des alchimistes, puis des révolutionnaires. Le premier Tarot de Marseille remonte à 1760 et, sous sa forme actuelle, à 1930.

Une interrogation : « l’Homme trouve-t-il dans le Tarot les réponses qui le rassurent sur sa place sur terre, dans l’univers, sur son avenir, sur sa finitude ? »

C’est sous cet éclairage que la conférencière a abordé l’étude des trois cartes dans lesquelles l’eau est présente.

Ici, tout a un sens : aucune couleur, aucun trait, aucun chiffre n’est laissé au hasard

Le tarot de Marseille est composé de 78 cartes, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs (arcane, dérivé du latin, mystère, secret, caché)

Les quatre séries d’arcanes mineurs illustrent le monde qui entoure l’homme, les quatre éléments originels : le feu pour les bâtons, l’eau pour les coupes, l’air pour les épées et la terre pour les deniers.

Les 22 arcanes majeurs posent à l’Homme des questions essentielles. Trois cartes nous parlent de l’eau :

Sur la carte de la tempérance (arcane n°14), l’eau est source de vie et d’énergie

Celle de l’Etoile (n°17) symbolise l’eau créatrice

L’eau de la lune (arcane n°18) est régénératrice : « l’être humain se régénère aux larmes de la lune »

« Le Tarot de Marseille serait donc une école de réflexion, une école de déduction, une école de vie, un univers où on parle un langage étrange, où les mots sont remplacés par des symboles et les phrases par des images »

L’eau, symbole universel de la connaissance.

2.2. Alain Visentini prend la suite pour nous présenter la symbolique de l’eau dans la poésie grecque :

« on ne se baigne jamais dans le même fleuve » nous dit Héraclite pour symboliser la fuite du temps.

Le conférencier privilégiera dans tout son propos Hésiode, poète du 8e siècle avant notre ère, contemporain d’Homère ; L’Odyssée aussi sera largement citée.

Il évoquera successivement les eaux marines puis les eaux fluviales et les sources.

Hésiode raconte, dans un vaste poème épique, Théogonie, la naissance des dieux, depuis l’océan primitif, « Flot » qui engendra avec « Gaia » la déesse mère, Nérée, lui-même père, avec Doris, de cinquante filles, les Néréides.

Ce récit d’Hésiode « constitue une véritable genèse, une cosmogonie qui raconte la naissance du monde jailli de forces cosmiques, océanes et telluriques… »

La perception par Homère de la mer, « plaine marine », « flot salé » est complexe et ambiguë : « la mer apparaît tour à tour comme menaçante, dangereuse, espace de tous les périls, de toutes les “odyssées “, mortelle et en même temps, féconde et bienveillante »

Les fleuves sont les veines où circulent, sur la terre, les puissances des dieux. Hésiode évoque les fleuves comme « vivants et descendants d’Océan », vingt cinq fleuves d’Asie Mineure mais aussi des fleuves étrangers comme le Nil, et les fleuves de Grèce.

La perception des eaux fluviales est « assurément » animiste : elles ont une âme, un destin, constituent des protections tutélaires ou, au contraire, se montrent de redoutables ennemis.

Personnaliser le fleuve, le nommer, l’invoquer, est une marque d’appropriation rassurante visant à l’apprivoiser

Les sources, les fontaines sont sur cette terre écrasée de soleil perçues comme un don des dieux : « jaillissant généreusement de la terre-mère Gaïa, elles apparaissent comme une bénédiction et le séjour privilégié des divines naïades ». Ce lien mystérieux de la terre-mère avec le clair jaillissement du monde souterrain qui en surgit comme un cadeau divin explique la richesse des mythes qui entourent les sources et les fontaines.

Le conférencier achève son propos par l’évocation terrifiante des fleuves infernaux, dont le plus connu, le Styx, fleuve du dégoût, de la haine : un droit de passage est exigé par l’épouvantable Charon et chaque arrivant doit lui céder la pièce de monnaie qu’on lui a mise dans la bouche. Homère décrit le monde des enfers, la rencontre avec l’âme des défunts, les châtiments reçus par des héros aux âmes impures, ayant osé défier et outrager les dieux, comme Tityos, Tantale et Sisyphe.

2.3. Il revenait à Anne Lasserre de conclure ce triptyque avec une promenade poétique, en France, dans une période bien plus récente :

Au fil de l’eau : symbolique et poétique de l’eau

Que nous dit l’eau, qui court sous la plume des poètes ? (A de Vigny dans Le Cor)

Cascades qui tombez des neiges entrainées,

Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées

L’onde est transparente sous la plume de La Fontaine, dans l’« l’Ile » d’Henri de Régnier, elle devient glauque.

L’eau charme par sa voix, elle fascine par son mouvement : « la mer, la mer toujours recommencée », de Paul Valéry. Sa voix est changeante : la pluie de novembre chuchotait, tambourinait et fredonnait sur le toit de la cabane de Kenneth White.

La conférencière souligne que la présence de l’eau en poésie est appelée par sa puissance évocatrice, son pouvoir sur l’imaginaire. Elle devient un véritable personnage ; la Seine de Jacques Prévert, insouciante, se la coule douce. L’eau sanglote nous dit Victor Hugo dans Les Contemplations , Pierre Reverdy l’entend pleurer. Et chacun depuis Verlaine sait qu’« il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville »

Anne Lasserre insiste toutefois sur la puissance symbolique de l’eau, qui apparaît dans des pratiques quasi universelles signalées dans les autres communications,

ablutions,

immersions

baptême.

« l’océan qui gronde,

Et qui sert au soleil de vase baptismal » (Victor Hugo)

L’eau dessine la fuite du temps, par exemple dans Le Lac de Lamartine et Sous le Pont Mirabeau d’Apollinaire.

L’eau est aussi un miroir, qui renvoie bien des reflets, à commencer par le nôtre :

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme

Dans le déroulement infini de sa lame (Ch. Baudelaire, « L’homme et la mer »)

Miroir du monde, le fleuve devient le symbole du pays natal : Du Bellay célèbre son Loire gaulois qui lui plaît davantage que le Tibre latin.

L’eau est aussi source de métamorphose, elle nous lave de ce que nous avons été, efface le passé. La Sorgue « roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison »(René Char). « La pluie nous a lavés et lessivés » (François Villon dans La Ballade des pendus).

Elle incite au recueillement, à la méditation, à la contemplation.

Mais en appelant à l’aventure, elle devient symbole de liberté : « Homme libre, toujours tu chériras la mer »(Ch. Baudelaire)

L’eau se fait même sculptrice : Victor Hugo dans son long poème, « Dieu »

La goutte d’eau travaille, et, terrible ouvrière,

Tord en cercles profonds l’énorme fondrière

Notre collègue termine son propos en insistant sur la relation que bien des poètes voient entre l’eau et la création poétique. René Char traduit la source-inspiration devenant rivière- poème : « la poésie est de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins aux reflets de ses ponts »

« il faut lire le poème comme il est écrit – comme on passe un gué – où l’eau s’insurge autour de ces pierres inertes qui prétendent briser son courant »

Et comment oublier « Le bateau ivre » de Rimbaud :

« Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème

De la Mer, infusé d’astres et lactescent

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend »

En conclusion, l’eau est un être total avec un corps, une voix, et une âme. Elle est une réalité poétique complète. Aussi comment enfermer l’eau dans quelques mots, le temps d’une conférence ?Par principe, l’eau est libre, vivante, multiple, toujours la même et jamais la même. Et sa voie est intarissable .

Les trois intervenants ont été vivement applaudis.

La séance est levée à 18h15

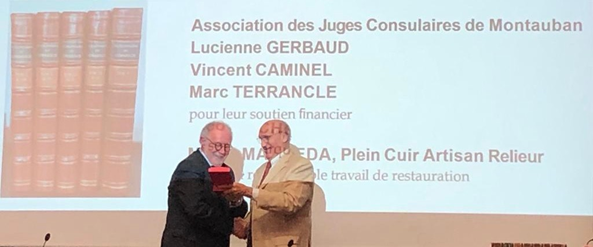

3. Le colloque inter-académique des 100 ans de l’Académie de Pau-Béarn

Le samedi 23 novembre, à l'occasion de son centenaire, l’Académie de Pau a organisé un colloque interacadémique sur « Le vin, signature d'un territoire et d'un terroir ». Robert d’Artois nous y représentait et y donna une conférence intitulée « Vins de cépages, vins de terroirs : droit du sol, droit du sang ! » dont voici l’argumentaire : « La Bible, pourtant très prolixe sur l’ivresse de Noé (jugée indécente par ses enfants) lors de la fin du déluge, ne nous donne aucune indication quant au terroir et cépage ou cépages de ce vin semble t-il tombé du ciel…

En revanche, le Gargantua de Rabelais nous conte comment le moine Jean des Entommeures sauve la vigne de l’Abbaye de Seuillé ( sans doute un chenin) dévastée par les troupes de Picrochole…

Cicéron vante les vins de Falerne… et aussi quelques vins grecs ; il est vrai que l’on évoque plus souvent les terroirs que les cépages sauf lorsqu’ils sont uniques, prenant le pas sur les lieux…

Certains sont portés à croire que le cépage fait la spécificité du vin , alors que d’autres en célèbrent le lieu d’origine, appelé terroir…

Mais tout cela n’est pas si simple, voire simpliste, ce que nous analyserons… Que dit-on donc des vins combinant plusieurs cépages, allons-nous opposer irrémédiablement Bordeaux et Muscadet, Côte du Rhône et Viognier ?

Cépage et terre s’allient pour générer le vin…

En est-il de même en ce qui concerne les nationalités ? Peut-on raisonnablement pousser l’analogie, sont-elles liées aux lieux de naissance ou aux origines biologiques des humains ?

En France cela est tranché depuis Charles VII, qui qualifie de français tout individu né dans le royaume. Alors qu’en Allemagne où le cépage est privilégié, le droit du sang a permis à Hitler de justifier un certain nombre d’invasions en Europe centrale…

Mais cette comparaison - même si elle n’est pas raison, et si, de surcroît, il faut lui adjoindre le travail des vignerons - nous enseigne qu’à partir des différences de cépages et de vins on peut réfléchir sur des problèmes de société et peut-être les regarder d’un œil différent… »

4. CFM les rendez-vous de l’Académie, émission enregistrée le 2 décembre

La 47ème émission avait invité Vincent Roberti, préfet du département de Tarn-et-Garonne qui expliqua comment et pourquoi, après des études et un doctorat en mathématiques, il avait opté pour le service de l’État. En conséquence Robert d'Artois a exploré la fortune du mot « calcul ». Puis Anne Lasserre a fait découvrir deux illustres : Théodore et Germain Olivier, tandis que le lieu choisi par l’invité était Montmartre à Paris. Maurice Petit lut le poème « Terre de France » de François Fabié. Le livre du mois, Le sentiment des crépuscules, de Clémence Boulouque, explore la rencontre en 1938 entre Salvador Dali et Freud par l’entremise de Stephan Zweig. Pour sa part, Pierre Gauthier évoqua le public.

Pour écouter l'émission, cliquer sur le lien :

https ://www.cfmradio.fr/vincent-roberti-prefet-du-tarn-et-garonne

5. La séance solennelle du 15 décembre

En conclusion du cycle de conférences proposées depuis le mois de septembre autour du thème de l’Eau, Maurice Petit, Florence Viguier-Dutheil, Jean-Marc Andrieu, membres titulaires, accompagnés au piano par Marie Condamin ont choisi de l’évoquer au Théâtre Olympe de Gouges sous l’angle de ses représentations artistiques, qu’elles soient littéraires, picturales ou encore musicales. Une invitation à une promenade au fil de l’eau en pays de poésie, de mélodies et de scènes peintes. Un moment propice à l’évasion pour clore une année académique particulièrement riche sur le plan culturel.

6. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de

Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Novembre 2024

N°80

Sommaire

1 - Le mot du Président : p.1

2 - La séance publique du 7 octobre: p.2-3

3 - Les Rendez-vous de l’Académie. CFM radio, 14 octobre : p.4

4 - La séance publique du 4 novembre : p.4

5 - Les publications de l’Académie : p.5

1 - Le mot du président

Nous la cherchons souvent, l’inspiration, c’est sans doute la raison pour laquelle nous retenons souvent les noms des inspiratrices, déesses, égéries sans lesquelles nombre de poèmes, odes, musiques, statues, peintures n’auraient vu le jour. Laure inspira Pétrarque, la voûte étoilée inspira Van-Gogh… Mais ce peut être un lever ou un coucher de soleil, un paysage, une vue de l’esprit, l’instant d’un rêve qui nous inspire, comme nous le manifeste l’histoire de la création artistique. Et ce, même si, parfois, comme l’a admirablement dessiné Goya : « les songes de la raison engendrent des monstres ».

Encore une fois c’est la formulation du terme et son contexte qui vont faire sens. « J’ai l’inspiration », est à différencier de « je m’inspire de » … Dans le premier, c’est ma force créatrice qui génère, dans le second, je m’appuie sur des situations pour les extrapoler ou les embellir ou, sur de l’existant, pour le décliner, à l’instar de Picasso avec les « Ménines » de Velasquez.

Mais il est aussi tout à fait possible de reproduire en signalant que l’on s’est fortement inspiré ou qu’il s’agit d’une copie. Omettre de l’indiquer ou ne pas le faire délibérément porte un nom : plagiat (du grec plagios : oblique, fourbe), ce qui relève d’un rapport à l’éthique.

Privilégions donc et célébrons l’inspiration créatrice suscitée par tel être aimé, désiré, tel fugace instant superbe, telle rencontre ou relation exceptionnelle, lorsque le temps acquiesce à notre supplique et « suspend son vol »…,nous laissant « savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » (Lamartine).

Raphaël, « L’école d’Athènes », 1512

2. La séance publique du 7 octobre

Sylvie Brunel, géographe (qui connaît bien notre département), professeur émérite à la Sorbonne, ancienne présidente d’Action contre la Faim, auteur entre autres d’un ouvrage intitulé Pourquoi les paysans sauveront le Monde , était la conférencière invitée dans le cadre da la thématique de l’eau. Son propos, « Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde », tenait à marquer l’importance du dieu maïs, dont la culture régresse malheureusement en Europe. Reprenons ici le compte rendu bref et clair qu’en a fait Le Petit Journal :

« Le maïs est indispensable et pourtant mal aimé. Pour la conférencière, la culture du maïs est adulée dans le monde où elle ne cesse de progresser. Pour nourrir l’humanité en quête d’aliments de qualité, préserver les sols, la biodiversité et le climat, aucune plante n’égale la céréale des Dieux, aliment anti famine des pauvres.

Pour Sylvie Brunel, qui reprend longuement le sujet dans son ouvrage Sa Majesté le maïs, en France, première exportatrice mondiale de semences de maïs, nous accusons de tous les maux ce nerf de la guerre, en particulier du gaspillage de l’eau. Il en fait pourtant le meilleur usage possible pour assurer la transition écologique.

De nombreux échanges ont eu lieu avec l’assistance venue en nombre pour une conférence passionnante.

Sylvie Brunel est géographe, économiste et écrivain. Spécialiste de l’Afrique et des questions de développement et de famine, elle est aussi l’une des anciennes présidentes de l’association humanitaire Action contre la faim.

Sylvie Brunel a deux passions, les chevaux et la Camargue, et une obsession : nourrir le monde. Toute son œuvre littéraire est centrée sur ces trois piliers. Mais face aux peurs comme au catastrophisme, il devient de plus en plus difficile de résister aux dogmes ! Outre Sa Majesté le Maïs, elle a publié récemment Le sourire de l’alligator. »

3. Les rendez-vous de l’Académie - CFM radio, le 14 octobre

L’invité de notre 45ème émission était Alain Petit, directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Verdun-sur-Garonne. Après plus de 30 ans à la tête de cette institution de « la République des jeunes » imaginée dès la fin de la guerre par Olivier Philip, Alain va prendre sa retraite. C’est avec passion qu’il nous a parlé de son travail, de sa conception de l’éducation populaire, de la vitalité (plus de 2000 adhérents ), des animations et du rayonnement de cette MJC. La « fortune du mot » a d’ailleurs exploré les richesses du terme jeune, Anne Lasserre a tracé le portrait de « l’illustre » Georges Saint-Yves. Le livre du mois est de Dominique Bona, Les Partisans, Kessel et Druon : l’Académicienne y conte les liens, les actions communes des deux auteurs du Chant des partisans. C’est Anne qui a lu un poème de circonstance, « Le mois d’octobre » , de François Coppée. Pour écouter l’émission : https://www.cfmradio.fr/alain-petit

Dès novembre notre émission va améliorer sa formule avec de nouvelles rubriques et une équipe renforcée.

4. La séance publique du 4 novembre

Cette séance, la troisième de notre thématique de l’eau, sera assurée par un trio de deux consoeurs et un confrère : Mireille Courdeau nous fera découvrir la place de l’eau dans les tarots marseillais, Anne Lasserre son importance et son abondance dans la littérature française, et Alain Visentini pour sa part nous indiquera les cheminements gréco-latins des sources comme des jaillissements et ruissellements de l’eau…

5. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence: 10 €.

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6 €.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 €.

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 €.

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie :

http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :

Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Montauban

Octobre 2024

N°79

Sommaire

1. Le mot du Président : p.2

- Lé séance publiquedu 16 septembre: p. 2-4

- Le 27 septembre. Notre Académie invitée par l’Académie de Toulon : p.4

4. La séance publique du lundi 7 octobre : p. 5-6

4. Les publications de l’Académie : p. 7

1. Le mot du président

Nourrir : cet infinitif sonne comme un impératif, une exigence, une ambition - infinitif : ce mot ne laisse-t-il pas entendre que ce ne sera jamais achevé , jamais définitif ?… Depuis la nuit des temps le pain quotidien n'est-il pas le symbole de cette nécessité primordiale ?

Trop heureux les peuples qui peuvent consommer deux repas par jour alors que plus d’un tiers de la planète souffre de malnutrition, voire de dénutrition. Sylvie Brunel, notre conférencière invitée le 7 octobre, nous éclairera sur ces points, elle qui a été pendant de nombreuses années présidente d’Action contre la faim. NOURRIR est d'ailleurs le titre d’un de ses ouvrages.

J’en appelle à Etienne de La Boétie pour qui il ne saurait être question de la seule nourriture organique : «J’aime ce qui me nourrit : le boire, le manger et les livres»… Se nourrir de livres, de musique, d’arts plastiques est certes enrichissant; mais peut-être y concourent aussi les relations humaines, l'amitié, le partage, la fraternité. Voilà sans doute une manière d’exercer une part de notre humanité, en développant, approfondissant ce qui est inné, ce que nous appelons : «se cultiver». Contemporain de La Boétie, Jean Bodin se plaisait à affirmer qu’«il n’est de richesses que d’hommes», une belle conception de l’enrichissement...

Il n’est d’ailleurs pas innocent que le mot culture renvoie à la fois à la terre que l’on cultive et à l’esprit qui se cultive…

2. La séance publique du 16 septembre

Compte rendu rédigé par Pierre Gauthier

Le Président ouvre la séance à 17h 10 en présentant les nombreux talents de l’intervenant, Monsieur François Boitard, anthropologue, qui nous parle des impensés de l’eau.

Nous naissons de l’eau, rappelle d’entrée le conférencier, mais nous ne pouvons pas y retourner en même temps que nous ne pouvons pas vivre sans eau. Celle-ci est à la fois symbole de vie et symbole de mort.

La culture de l’eau est, depuis l’antiquité, partagée entre le sacré et le profane. Les Romains, qui ont une vénération, un culte de l’eau, disciplinent et organisent son emploi : thermes, aqueducs, égouts, aménagements portuaires.

Du déluge au baptême elle est présente à toutes les étapes de la genèse du christianisme.

L’avancée d’une approche rationnelle des phénomènes naturels (Lavoisier, Franklin) ne conduira pas à l’abandon des figures mythiques, des arts aux expression des cultures populaires (les fontaines, divinités récupérées par le christianisme). La révolution de l’arrivée de l’eau courante, l’explosion des piscines n’y changeront rien.

A l’origine nous naissons de l’eau, nous sortons d’un univers fusionnel, et le conférencier d’appeler dans sa démonstration Hergé, Michel Serres (un enfant de la Garonne), le costume marin et le couffin, la publicité pour Evian et les bébés nageurs, le « Grand Bleu »…

Le passage, la sortie de ce monde fusionnel voit remonter à la surface des souvenirs archaïques, des peurs (crabe, araignées..). Nous devons nous nourrir : c’est la fonction de la tétée. « Toute eau est un lait »(G Bachelard) : pensons aux fontaines ubérales, à la scène de la fontaine de Trévi dans La Dolce Vita.

Arrive l’heure de la sexualité. La femme est associée dans la plupart des représentations à l’élément liquide, de La Naissance de Vénus, de Botticelli à Jolie môme de Léo Ferré. Dans L’Eau vive de Guy Béart, l’eau est, en plus, symbole de liberté.

L’œuvre de Marcel Pagnol associe étroitement la femme, l’eau, la vie.

Femme-eau mais aussi femme tueuse : pensons aux sirènes, à la légende de Lorelei.

Et l’homme ? Il est lui aussi associé à l’eau mais dans des symboles très différents. De Noé et Moïse à Cousteau, Bompard, Tabarly, l’homme se sert de l’eau, la domine, la maitrise. La mer, les fleuves sont des lieux privilégiés de conflits, d’expression de l’héroïsme : « Homme libre, toujours tu chériras la mer »

L’eau a toujours été présentée liée au désir, et en particulier au désir sexuel, depuis les étuves médiévales jusqu’à La Piscine de Jacques Deray et au Club Méditerranée. Le film Le Gendarme de St Tropez lui-même est présenté comme illustrant le basculement d’une société dans la modernité. Et le développement du transport aérien permet de réaliser le désir d’îles paradisiaques

Mais parfois survient Thanatos. La vague est toujours présente et menaçante : c'est le mythe du combat avec la force des éléments déchaînés.

Heureusement il y a des doubles : l’objet transitionnel permet de s’habituer peu à peu à la solitude, et facilite la prise de conscience de l’altérité et l’affirmation de sa propre identité.

Le miroir d’eau permet de passer de l’eau qui rafraichit à l’eau qui réfléchit.

Et on ne peut pas séparer l’eau de l’idéal de pureté :

- L’agneau pur buvant dans l’onde pure est encore plus pur

- L’eau bénite fait reculer Satan

- Nos nouvelles Sainte Geneviève, celle de l’Etat et celle de la ville, plongent dans les eaux de la Seine soi-disant redevenues correctes.

Face à la pollution en effet, algues vertes, marées noires, l’eau ne serait plus le symbole de la pureté et de la vie ? « Les mythes de l’eau s’effondrent. Voire »

Vouloir restaurer la nature première, besoin de rêve, retour à la pureté fantasmée des origines : « L’eau est le lait inépuisable de la nature Mère ». (P. Claudel)

Nous ne sommes pas prêts à ne voir dans l’eau que la combinaison de deux gaz !

Il a été rappelé notamment au cours du bref débat qui a suivi cette communication très riche et très appréciée que l'eau est incompressible : rien n’arrête sa puissance, comme l'attestent, partout sur le globe, les ravages des inondations.

La séance est levée à 18h.

La grande vague de Kanagawa (Hokusai)

3. Le 27 septembre notre Académie invitée par l’Académie de Toulon

Jacques Carral y a donné une conférence très suivie sur le Voyage de Languedoc et de Provence de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan. L’intégralité de cette conférence sera bientôt sur notre site.

4. La séance publique du 7 octobre

Sylvie Brunel, géographe, professeur émérite à la Sorbonne, prolongera notre cycle de l’eau. Spécialiste des questions de développement, elle s’intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. Sa conférence s’intitule : Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde. Un de ses récents ouvrages - outre celui cité plus haut - porte le titre étendard de ses analyses et réflexions : Pourquoi les paysans sauveront le monde. Thème qui résonne particulièrement dans ce département de Tarn-et-Garonne que l’on qualifie souvent de potager et verger de la région toulousaine. Pour Sylvie Brunel les agriculteurs sont les acteurs de la nouvelle révolution agricole qui consiste à produire en protégeant la nature : « Ils sont les premiers écologistes de la Terre ».

L’Adieu, de Tadao Cern

Sculpture monumentale d’épis de blé érigée verticalement

(Abbaye de Beaulieu)

4. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.

Le détail de nos publications est en ligne sur le site internet de l’Académie de

Montauban : http://www.academiemontauban.fr/publications/ouvragescollectifs

Responsable de la lettre électronique de l’Académie :

Robert d’Artois

Mise en page :

Jean-Luc Nespoulous

Messagerie :

Adresse :

Maison de la Culture, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban

POUR EN SAVOIR PLUS, cliquer sur ce lien :

Septembre 2024

N°78

Sommaire

1. Le mot du Président : p.2

2. Thématique de l’eau (septembre-décembre 2024)

(Contribution de Daniel Donadio) : p.3-6

3. La séance publique du lundi 16 septembre : p. 7

4. Les publications de l’Académie : p. 8

1. Le mot du Président

« On a de l’expérience, on manque d’expérience » … Subtile ambivalence que celle de ce mot dont le contexte précise la signification… Ce qui nous incite à la vigilance face aux citations extraites de leur contexte, comme aux inflations verbales que souvent seule notre « expérience » nous permet de débusquer…

En ce qui concerne notre Académie, nous tentons donc l’expérience de consacrer à une même thématique les dernières conférences de l’année, en 2024 l’eau et en 2025 la langue française.

Ouvrons ce cycle de l’eau. Le 16 septembre, c’est l’anthropologue François Boitard qui nous alertera sur les « impensés de l’eau » ; le 7 octobre Sylvie Brunel, Professeur à la Sorbonne, intitulant sa conférence « Du maïs à la Camargue, croire en l’avenir du monde » traitera de l’irrigation et de son importance pour les cultures nourricières. En novembre, le trio composé de Mireille Courdeau, Anne Lasserre et Alain Visentini nous fera explorer l’eau dans les tarots marseillais, mais aussi la dimension poétique et onirique de l’eau à travers leurs choix dans les littératures de la Grèce et de la Rome antiques comme de la littérature française.

La séance solennelle du 15 décembre, animée par Florence Viguier et Maurice Petit, avec le concours musical de Jean-Marc Andrieu, évoquera la puissance inspiratrice de l'eau, sa présence dans tous les arts, ses manifestations esthétiques autant que plastiques.

Mais il serait hasardeux et peu fidèle à l’esprit de notre Académie de nous aventurer dans cette thématique si nous nous contentions des évocations et références que je viens de citer et ce en ignorant un certain nombre de données techniques, économiques, vitales, essentielles. C’est pourquoi notre confrère Daniel Donadio, très sensibilisé à ces questions, nous propose les réflexions ci-dessous.

2. Thématique de l’eau

Septembre-décembre 2024,

Cette série de conférences sur le thème de l’eau, présentée par l’Académie de Montauban, de septembre à décembre 2024 est d’actualité (en fait elle tombe à pic) car elle est au centre de nombreuses interrogations, scientifiques, économiques et écologiques. Les différents thèmes abordés nous invitent à quelques réflexions, comme l’origine de l’eau sur terre, l’origine de la vie sur terre et la notion de bien public, de bien commun, de partage, qui sont aujourd’hui menacés.

L’eau, comme l’air et la terre, est essentielle à la vie, telle que nous la connaissons aujourd’hui, Ses propriétés physiques (conducteur thermique), ses propriétés chimiques (solvant et dilution) et sa capacité d’exister sous trois états [solide, liquide et gazeux (vapeur d’eau)] en font un acteur-clé dans la genèse de la vie et le fonctionnement des divers processus géologiques et écologiques.

- La quête scientifique qui fascine savants et chercheurs, depuis des siècles, est l’origine de l’eau sur notre planète. D’ou vient-elle ? Depuis le big bang, il y a 13,82 milliards d’années, et la formation de la terre( à partir de la nébuleuse solaire) il y 4,6 milliards d’années, plusieurs théories sont explorées :

- La théorie des comètes et des astéroïdes (chondrites carbonées), qui ont amené sous forme d’eau glacée de grandes quantités d’eau ; c’est le bombardement lourd tardif (3,5 à 4 milliards d’années).

- La théorie des chondrites à enstatite, qui a permis de retrouver de l’eau dans des roches présentes dès l’origine de la terre ; des travaux récents, notamment australiens, ont confirmé cette hypothèse.

- La théorie des micro-météorites : ce sont des particules, rarement supérieures au centimètre, qui bombardent la terre de façon permanente, encore de nos jours, (plusieurs milliers de tonnes chaque jour).

- Enfin la théorie de la nébuleuse proto-solaire qui a permis le stockage de l’eau dans les profondeurs de la terre (au delà de 250 km).

En résumé, les scientifiques plaident pour la succession de ces différentes théories pour expliquer l’origine de l’eau sur terre : originelle, (tout au début de la planète) approvisionnement secondaire, stockage. Le système solaire en général (4,6 milliards d’années) a joué un rôle moteur sur le système planétaire : ce système solaire initial, dans un environnement dynamique, est caractérisé par une chaleur intense, des radiations et la présence de diverses particules et matériaux. C’est la naissance du jeune soleil. Rappelons la dernière découverte, grâce au télescope géant (James Webb), d’une exoplanète, « une planète océan » à 48 années-lumière de la terre.

- La deuxième interrogation : L'eau à l'origine de la vie ?

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie » (Saint-Exupéry) On s’éloigne ainsi de Theillard de Chardin pour qui l’origine de la vie est Dieu.

La vie apparaît avec la formation des océans, il y a 3,5 à 4 milliards d’années. Un vrai bouillon de culture s’organise : des micro-organismes, des cyanobactéries vont extraire l’oxygène de l’eau et vont s’opposer aux deux gaz prépondérants, à côté de la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2) et le dioxyde de soufre (SO2). Rappelons que la structure de l’eau est formée de 2 molécules d’hydrogène et 1 molécule d’oxygène (H2O). L’oxygène, le réchauffement solaire avec la luminosité et la photosynthèse : les trois ingrédients fondamentaux pour l’apparition de la vie sur terre . Se succèdent des organismes monocellulaires puis des organismes pluricellulaires, acteurs, certes rudimentaires, de la naissance de la flore et de la faune. Ensuite les mécanismes d’adaptation vont progressivement transformer la vie aquatique vers la vie terrestre ; les branchies sont remplacées par les poumons, le cœur avec 2 cavités pour la vie aquatique se transforme en 4 cavités pour la vie terrestre (2 oreillettes et 2 ventricules). Le cycle de l’eau, évaporation (vapeur d’eau) précipitation et ruissellement, en régulant la température, façonne les paysages (surtout les littoraux) en influençant les modèles climatiques. A côté des cyanobactéries, la photosynthèse a pour but de créer de l’énergie sous forme de glucides (sucre) à partir de l’énergie lumineuse provenant du soleil. C’est une réaction biochimique, énergétique qui se déroule chez les plantes. Les trois éléments indispensables à la photosynthèse sont la lumière solaire, le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O) qui se combinent dans le chloroplaste des cellules végétales pour produire du glucose et libérer de l’oxygène (2ème source d’oxygène après les cyanobactéries). La chlorophylle, pigment vert présent dans les chloroplastes, capte la lumière solaire et initie le processus photosynthétique. L’eau et l’oxygène sont bien à la base des origines de la vie sur terre, en s’appuyant sur un long processus d’adaptation qui va s’étendre sur environ 3,5 à 4 milliards d’années. La vie vient en fait des océans comme l'a parfaitement démontré Rachel Carlson.

Enfin, la dépendance humaine à l’égard de l’eau depuis l’antiquité a été une source de symboles encore présents de nos jours (mythes, légendes, civilisations primaires, religions.…,). Nos ancêtres adoraient le soleil et l’eau.

- La troisième réflexion qui nous préoccupe aujourd’hui : la place de l’eau dans notre vie quotidienne : bien commun, bien public qu’il faut partager et protéger car il est en danger.

- Répartition inégale de l’eau sur terre : 70% du globe est représenté par les océans ; 97% de l’eau salée, 3% d’eau douce ; un Français consomme en moyenne 120 litres d’eau par jour, un scandinave 250 litres, un israélien 700 litres, un américain de Las Vegas plus de 1500 litres et … un africain 3 litres par jour !

- L’eau est nourricière pour la faune, pour la flore et pour l’homme.

- L’eau est à l’origine des civilisations et des villes.

- L’eau est le support des voies navigables, au niveau des canaux, des fleuves, des mers et des océans, avec des constructions gigantesques, comme le pont du Gard, le canal de Suez ou de Panama… Et en France le barrage de Serre-Ponçon…

- L’eau est à la base de disciplines sportives avec les olympiades d’été et d’hiver.

- L’eau se retrouve au carrefour de nos cultures : littérature, peinture, architecture, musique, chanson, cinéma.

- Mais l’eau est aussi au centre de catastrophes, d’épidémies, de pollutions (plastiques dans les océans; 8°continent). Devant la montée des eaux, des capitales, comme Djakarta, sont menacées.

- Dans certains secteurs économiques et commerciaux, la guerre est déclarée ( l’histoire des bassines en agriculture) : le mariage nécessaire entre la politique de l’utilisation de l’eau et l’écologie est loin d'être facile.

- Enfin la dépendance humaine à l’égard de l’eau va au-delà de la survie de base et s’étend à l’agriculture, à l’industrie et à la production d’énergies : désalinisation dans certains pays, production d’hydrogène demain.

Ces différentes conférences nous invitent à prendre conscience de ce bien public précieux qu’il faut protéger aujourd’hui pour mieux le partager demain. C’est tout un symbole et c’est un clin d’œil sur les images, les conceptions et les rapports à l’eau qui traversent nos civilisations depuis 400 millions d’années. Ce serait une grande erreur de penser que la technologie résoudra tous les problèmes de « l’eau douce et de l’eau claire ». Une démarche individuelle est plus que jamais nécessaire et nous ramène à l’histoire du colibri.

Daniel Donadio

Un moment de réflexion (il y a plus de 50 ans) :

« L’emprise de l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même il est frappant de constater qu’au moment où s’accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie comme l’air et l’eau qui commencent à faire défaut. »

Georges Pompidou (discours de Chicago 28 février 1970.)

3. La séance publique du 16 septembre

« Les impensés de l’eau »

(Conférence de François Boitard)

Les mythes de l’eau, d’origine ancienne, sont toujours présents dans les symboles d’aujourd’hui et ils comptent parmi les éléments moteurs de nos sociétés modernes.

Ils s’expriment, pour peu qu’on les y cherche, dans nos productions culturelles (cinéma, télévision, publicité, arts, bandes dessinées, chansons, etc…), sorte d’à côté, de réserve nourricière de notre imaginaire. Mais ils s’expriment aussi dans nos réalisations industrielles, urbaines et commerciales, ainsi qu’à travers l’actualité, le plus souvent sous forme subliminale ou tellement naturelle qu’on ne s’en rend pas compte. Ils se révèlent vite comme miroirs des questions que l’on se pose aujourd’hui, où l’eau s’affirme comme la représentation principale, le symbole des symboles.

4. Publications de l’Académie

Bon de commande

Mr , Mme , :

Adresse :

souhaite recevoir le(s) livre(s) suivant(s) (soulignez les livres commandés) :

- 400ème anniversaire du siège de Montauban (1621-2021) : 15 €.

- Le Franc de Pompignan, Homme de Lettres et citoyen : 20 €.

- Deux siècles d’histoire de l’Académie (1730-1930) : 20 €.

- Le voyage de Languedoc et de Provence : 10 Euros.

- L’Axe Garonne, la terre et les hommes : 10 €.

- Du Tarn-et-Garonne aux Tranchées : nos poilus : 15 €.

- Dictionnaire des Montalbanais, illustres, méconnus, oubliés : 25 €.

- Pouvillon retrouvé : 20 €.

Participation aux frais d’envoi pour une commande : 6€.

Ouvrages récents :

- Le Handicap. La frontière ( ?) entre le normal et le pathologique. Colloque. J-L Nespoulous (ed.) : 15 euros

- Qui êtes-vous réellement cher Blaise Pascal ? : 10 euros

Règlement, par chèque uniquement, à l’ordre de l’Académie de Montauban.